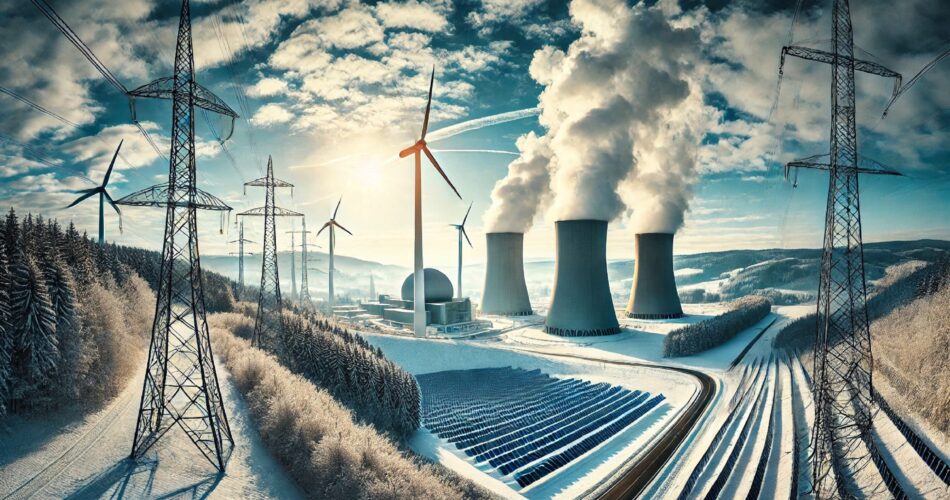

Le marché européen de l’électricité, bat son record de prix en cette année 2025. En l’occurrence, le second plus grand réseau synchronisé au monde après la Chine, repose sur une interconnexion physique et une harmonisation institutionnelle. Pourtant, cette structure, malgré ses avantages, expose les pays européens à des fluctuations de prix de plus en plus marquées. L’hiver 2025 illustre à quel point ces réseaux interdépendants peuvent être fragiles face aux caprices de la météo et aux limites du stockage énergétique.

Le marché de l’électricité pratique des prix fous

Les interconnexions transfrontalières, promues par la Commission européenne, visent à renforcer la sécurité énergétique et à réduire la dépendance aux importations. Mais cette ambition se heurte à la réalité d’un marché dominé par des énergies renouvelables sensibles aux conditions climatiques. Résultat : des hausses spectaculaires des prix, surtout durant les périodes de forte demande comme l’hiver.

La météo, un facteur déterminant

Les énergies renouvelables, bien qu’essentielles pour atteindre les objectifs climatiques européens, intensifient la volatilité du marché. En hiver, la production d’électricité solaire chute avec la diminution des heures d’ensoleillement, tandis que l’absence de vents réguliers paralyse les éoliennes. Ces périodes de faible production coïncident avec une demande énergétique en hausse, créant un déséquilibre critique.

En janvier 2025, les prix de l’électricité en Europe ont bondi de 35 % par rapport à 2024, atteignant des sommets inédits dans des pays comme l’Allemagne et la France. Les pics tarifaires s’expliquent par un hiver rigoureux et des conditions météorologiques défavorables, confirmant l’impact direct du climat sur les coûts de l’énergie.

Une transition énergétique coûteuse

L’Europe s’efforce de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, qui représentaient encore 32 % de la production électrique en 2023. Toutefois, le passage à un mix énergétique dominé par les renouvelables n’est pas sans conséquences. Le nucléaire, qui fournit 23 % de l’électricité européenne, reste une source stable, mais insuffisante pour compenser les fluctuations des énergies intermittentes.

De plus, le stockage à grande échelle de l’électricité reste une technologie embryonnaire. Les infrastructures actuelles ne permettent pas d’accumuler suffisamment d’énergie pour pallier les périodes de faible production. En conséquence, les consommateurs européens sont confrontés à des prix instables, qui pèsent lourdement sur les budgets domestiques et industriels.

Le défi des infrastructures

Pour limiter cette instabilité, l’Union européenne investit massivement dans les infrastructures énergétiques transfrontalières. Ces projets visent non seulement à améliorer l’efficacité des échanges d’électricité entre pays, mais aussi à réduire la dépendance à l’égard des importations énergétiques.

Les solutions pour stabiliser le marché européen de l’électricité

Face à l’instabilité croissante des prix de l’électricité en Europe, plusieurs mesures stratégiques peuvent être mises en œuvre. Ces solutions, à la croisée de l’innovation technologique, de la coopération internationale et de la gestion des ressources, visent à rendre le système énergétique plus résilient, tout en poursuivant les objectifs climatiques.

Développer massivement les capacités de stockage

Le principal défi des énergies renouvelables réside dans leur intermittence. Une solution clé consiste à investir dans des technologies de stockage performantes :

-

- Les batteries de grande capacité :

Les méga-batteries, comme celles déployées en Australie, peuvent stocker l’excédent d’énergie solaire et éolienne pour le redistribuer lors des pics de demande.

-

- L’hydrogène vert :

Convertir l’électricité excédentaire en hydrogène grâce à l’électrolyse permet un stockage sur le long terme et une utilisation polyvalente (électricité, transport, industrie).

-

- Le stockage par pompage-turbinage :

Cette technologie ancienne, mais efficace, utilise l’électricité excédentaire pour pomper de l’eau vers un réservoir élevé, puis la restitue sous forme d’énergie hydraulique lorsque nécessaire.

Les pays européens doivent intensifier leurs efforts dans ces domaines, en mutualisant leurs investissements et en encourageant les partenariats publics-privés.

Diversifier le mix énergétique

Bien que les énergies renouvelables deviennent essentielles, il faudrait trouver d’autres sources pour garantir une production stable :

-

- Maintenir une part de nucléaire :

L’énergie nucléaire reste l’une des sources les plus fiables et bas-carbone. La modernisation des centrales existantes et le développement de petits réacteurs modulaires (SMR) peuvent renforcer la stabilité du réseau.

-

- Encourager la biomasse et la géothermie :

Ces sources, moins dépendantes de la météo, offrent une alternative renouvelable stable, particulièrement en hiver.

-

- Développer les capacités d’importation d’électricité :

Les interconnexions transfrontalières permettent d’importer de l’énergie depuis des régions où les conditions climatiques sont plus favorables.

Investir dans des infrastructures intelligentes

L’Europe doit moderniser son réseau électrique pour mieux gérer la production et la consommation d’énergie :

-

- Les réseaux intelligents (smart grids) :

Ces systèmes permettent d’optimiser en temps réel la distribution d’électricité, en s’adaptant aux variations de production et de demande.

-

- Les compteurs intelligents :

En sensibilisant les consommateurs à leur consommation énergétique, ces dispositifs favorisent une utilisation plus rationnelle de l’électricité.

-

- L’autoconsommation et les microgrids :

Encourager les ménages et entreprises à produire et consommer leur propre énergie réduit la pression sur le réseau principal.

Réformer le marché européen de l’électricité

Les mécanismes de fixation des prix doivent évoluer pour refléter les nouvelles réalités énergétiques :

-

- Instaurer des tarifs dynamiques :

Adapter les prix en fonction des périodes de production élevée ou faible incite à consommer de manière plus flexible.

-

- Créer un fonds de stabilisation :

Ce fonds pourrait amortir les hausses de prix soudaines, notamment en période hivernale.

-

- Encourager les contrats à long terme :

Ces accords entre producteurs et consommateurs garantissent des prix fixes sur plusieurs années, réduisant la volatilité.

Renforcer la coopération européenne

Les États membres doivent intensifier leur collaboration pour mieux gérer les crises énergétiques :

-

- Partager les capacités de production :

Les excédents d’électricité produits dans un pays pourraient couvrir les besoins d’un autre, grâce à des interconnexions renforcées.

-

- Harmoniser les politiques énergétiques :

Une coordination accrue sur les subventions, les taxes et les normes permettrait de réduire les déséquilibres entre les marchés nationaux.

-

- Créer une réserve stratégique européenne :

Une « banque d’énergie » commune pourrait être utilisée lors des périodes critiques.

Encourager l’efficacité énergétique

Réduire la demande globale est une solution souvent sous-estimée, mais efficace :

-

- Rénovation thermique des bâtiments :

Des bâtiments mieux isolés nécessitent moins d’énergie pour le chauffage.

-

- Incitations pour les appareils économes :

Subventionner les équipements à faible consommation d’énergie (LED, pompes à chaleur) peut réduire la demande à grande échelle.

-

- Sensibilisation des consommateurs :

Des campagnes éducatives sur les gestes simples, comme réduire le chauffage d’un degré ou éteindre les appareils inutilisés, peuvent avoir un impact significatif.

L’urgence d’une action collective pour stabiliser les prix de l’électricité

Par conséquent, l’Europe doit conjuguer innovation, investissement et coopération. Chaque acteur, des gouvernements aux entreprises en passant par les citoyens, a un rôle à jouer dans cette transformation. Si les défis sont nombreux, les opportunités de bâtir un système énergétique durable, stable et équitable le sont tout autant.

Découvrez aussi : Villes d’Europe qui possèdent l’air urbain le plus pur en 2024

Par exemple, le renforcement des interconnexions entre la Scandinavie, riche en hydroélectricité, et le reste de l’Europe permet d’absorber une partie de la demande hivernale. Cependant, ces solutions demandent des années de développement et des budgets colossaux.

Vers un avenir énergétique durable

Le Pacte vert pour l’Europe fixe des objectifs ambitieux : réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Cependant, ces engagements nécessitent une révision profonde du système énergétique. L’intégration des énergies renouvelables doit s’accompagner d’investissements dans des technologies de stockage innovantes et d’une diversification des sources d’énergie.

Face à l’augmentation des prix de l’électricité, les gouvernements européens n’ont d’autre choix que d’accélérer leurs efforts pour stabiliser le marché. La transition énergétique, bien qu’indispensable, reste un défi de taille, où le climat, la technologie et l’économie doivent coexister harmonieusement.